Диссертация: «Транспортно-логистическая система Республики Мали»

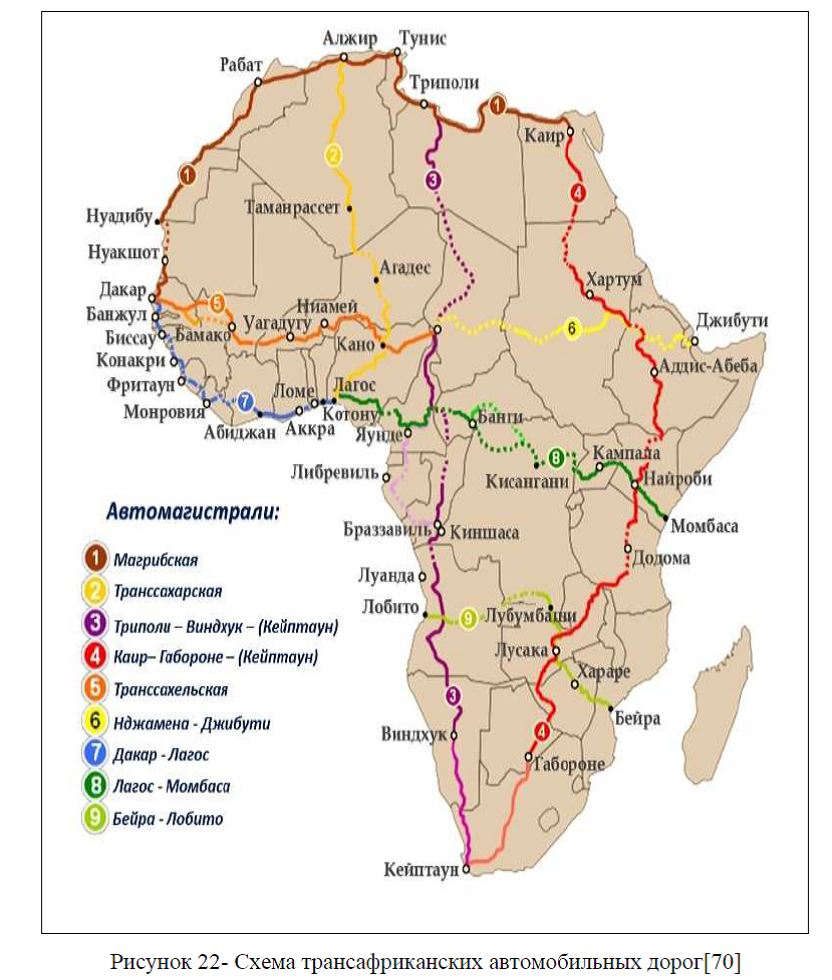

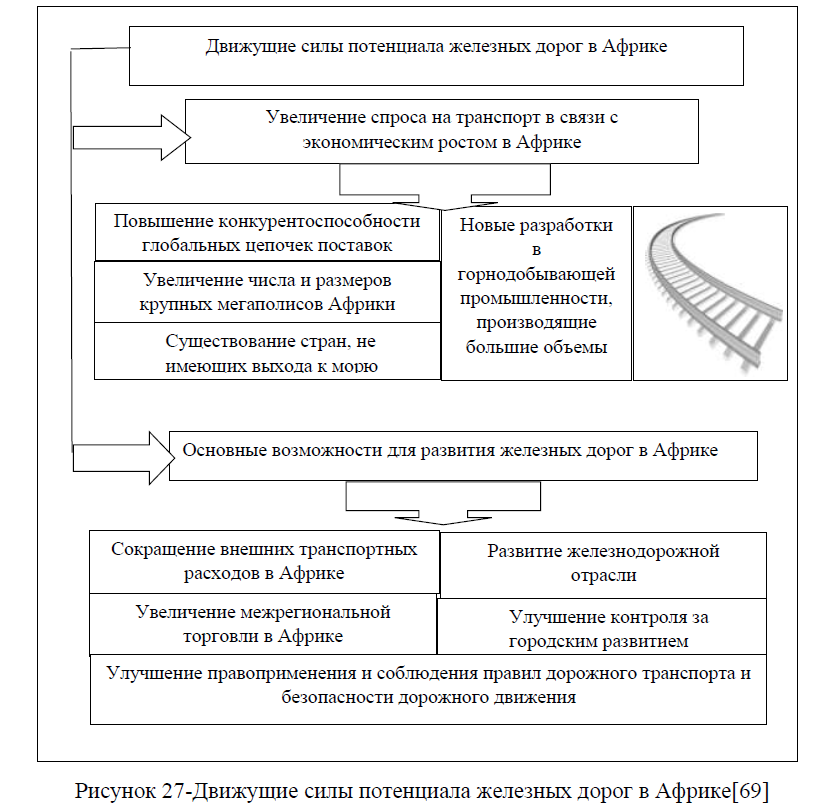

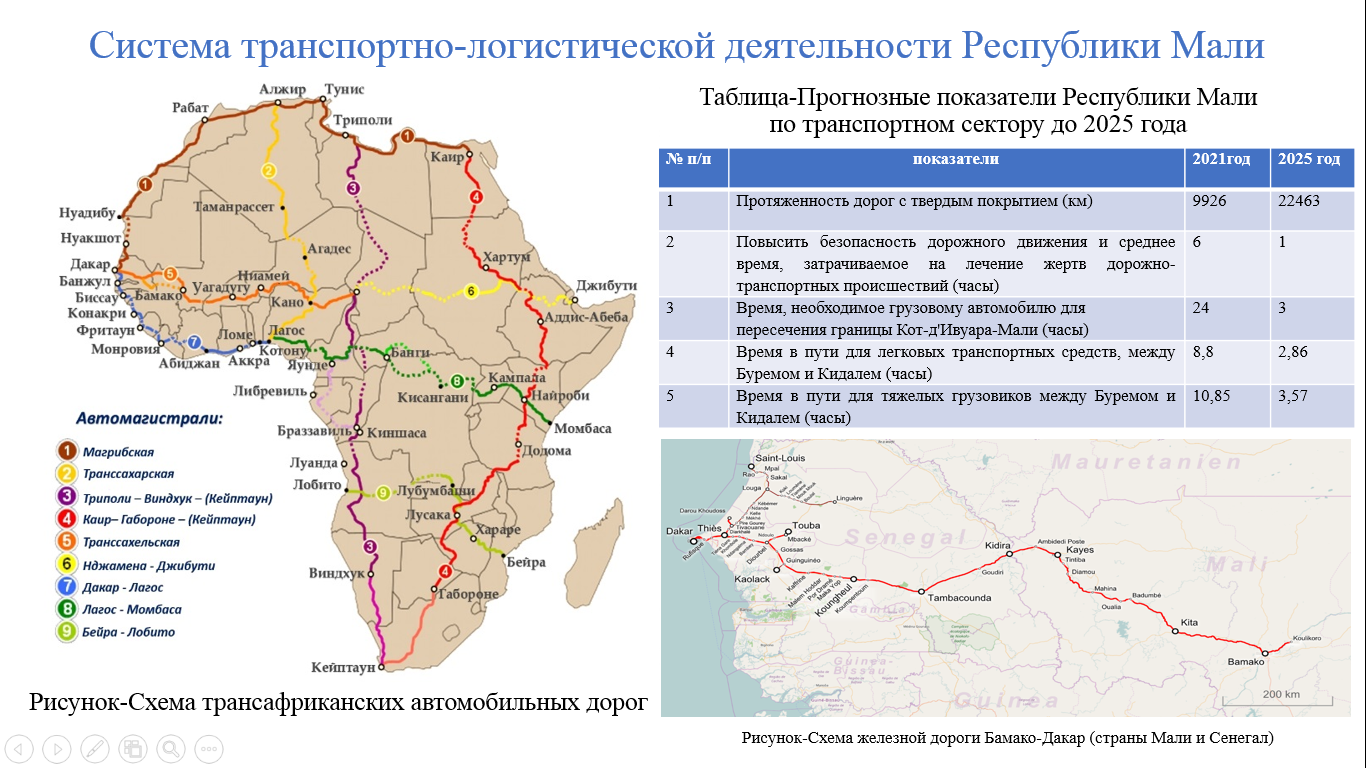

Почти все железнодорожные системы в Африке берут свое начало в начале двадцатого века,

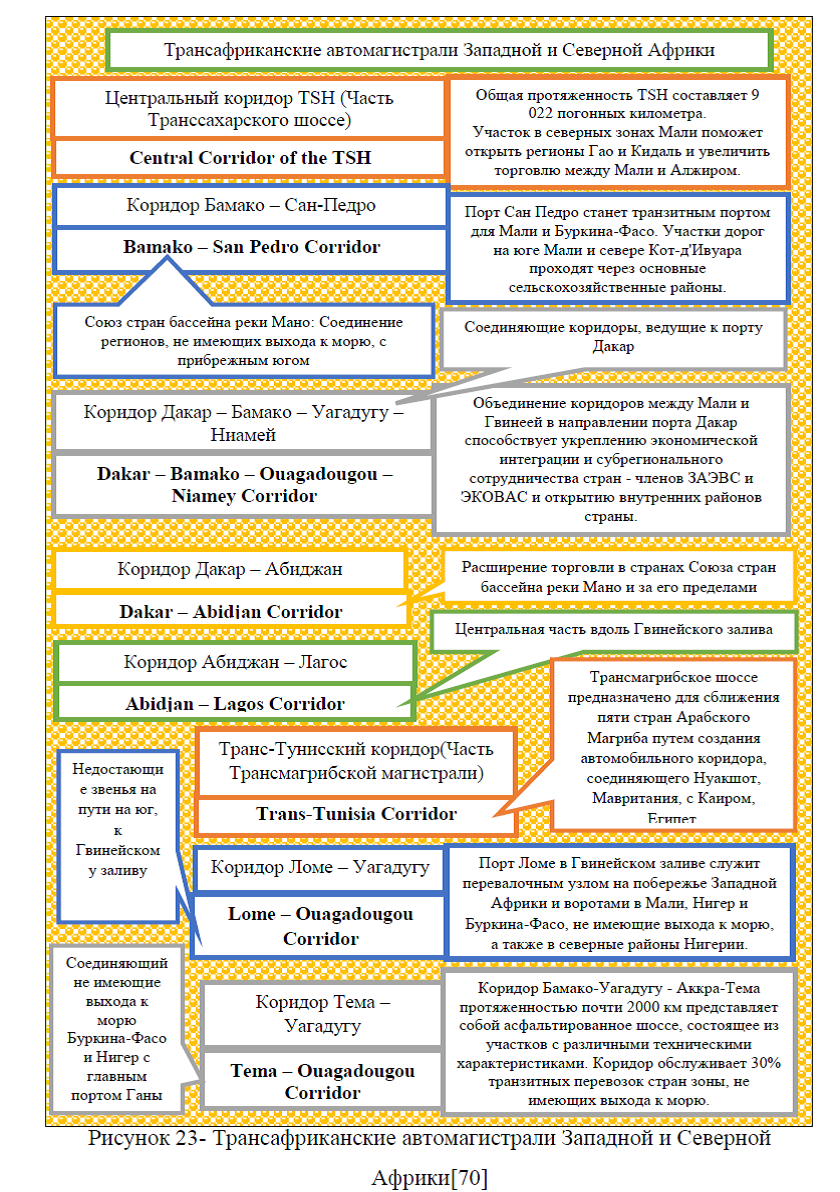

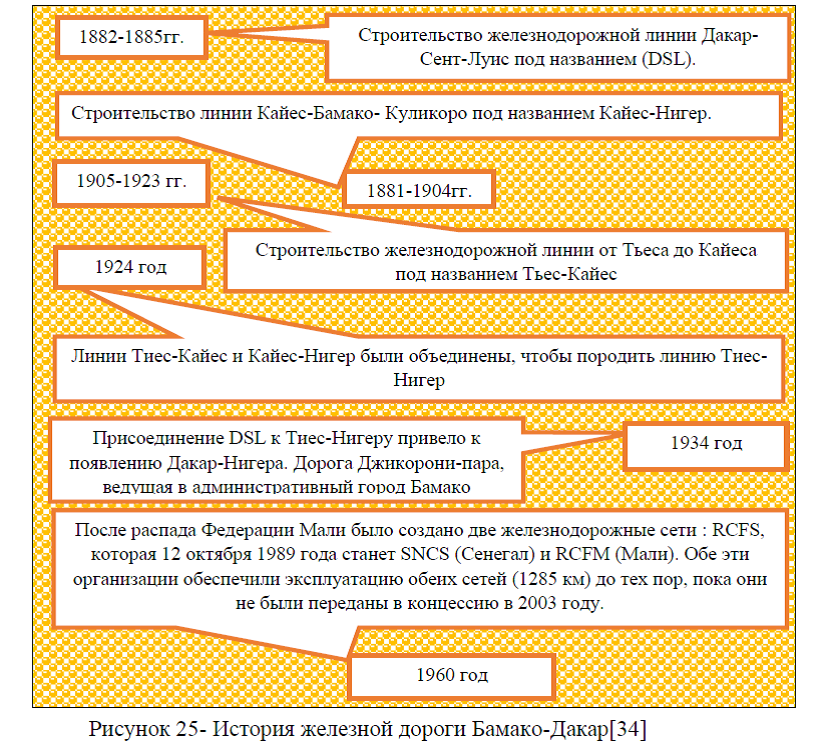

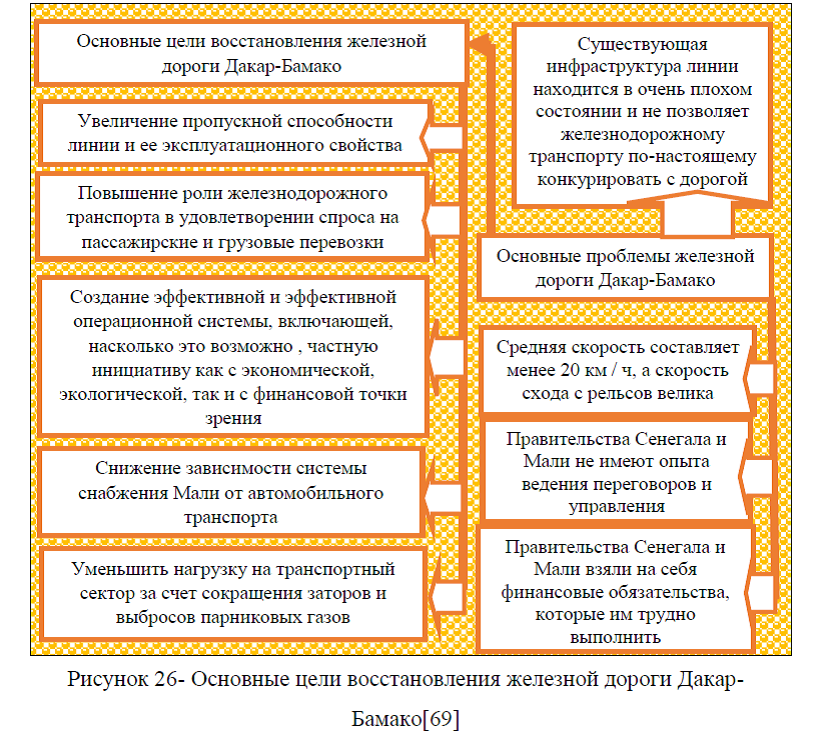

когда европейские колониальные державы построили железнодорожные линии для поддержки военных передвижений и транспортировки товаров, произведенных в крупных горнодобывающих или сельскохозяйственных предприятиях. В настоящее время железная дорога Африканских государств уже давно требует улучшения, а у государств, не имеющих выхода к морю, еще сильнее усугубляется ситуация транспортной логистики. Одним из них является Республика Мали, которая вынуждена осуществлять транзит своих импортных и экспортных товаров через соседние порты, в том числе порт Абиджан в Кот-д’Ивуаре, порт Тема в Гане, порт Ломе в Того и особенно порт Дакар в Сенегале, только на последний приходится более половины импортных перевозок в основном из Мали благодаря наличию железнодорожной сети из Дакара в Бамако, которая активно участвует в торговле. Прежде чем рассмотреть нормативно-правовое регулирование международных перевозок грузов по железной дороге Республики Мали, дадим понятие международного транзита грузов по железной дороге.

когда европейские колониальные державы построили железнодорожные линии для поддержки военных передвижений и транспортировки товаров, произведенных в крупных горнодобывающих или сельскохозяйственных предприятиях. В настоящее время железная дорога Африканских государств уже давно требует улучшения, а у государств, не имеющих выхода к морю, еще сильнее усугубляется ситуация транспортной логистики. Одним из них является Республика Мали, которая вынуждена осуществлять транзит своих импортных и экспортных товаров через соседние порты, в том числе порт Абиджан в Кот-д’Ивуаре, порт Тема в Гане, порт Ломе в Того и особенно порт Дакар в Сенегале, только на последний приходится более половины импортных перевозок в основном из Мали благодаря наличию железнодорожной сети из Дакара в Бамако, которая активно участвует в торговле. Прежде чем рассмотреть нормативно-правовое регулирование международных перевозок грузов по железной дороге Республики Мали, дадим понятие международного транзита грузов по железной дороге.

Под транзитом понимается тот факт, что товар перемещается между двумя таможнями в порядке отмены пошлин и мер контроля за внешней торговлей и обменом валюты. Цель этого режима состоит в том, чтобы облегчить международные перевозки грузов, избегая необходимости делать последовательные заявления о въезде и выезде при пересечении границ в течение всего срока перевозки, если маршрут пролегает через различные страны.

Формальности различаются в зависимости от вида транспорта и в зависимости от того, проходит ли маршрут перевозки товаров через две или более таможенных территорий (международный транзит). Международный транзит позволяет на основе одного документа заранее подготовить всеобъемлющую процедуру, а не выполнять несколько формальностей.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующие правила международных перевозок по железной дороге являются: Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 года; TIF, КБК, Международная конвенция об упрощении и согласовании таможенных режимов, так называемая Киотская конвенция от 1973 года; Международная конвенция о транзитной торговле для стран, не имеющих выхода к морю (Нью-Йорк, 1965 год). Рассмотрим кратко эти нормативно-правовые акты. [56]

1)Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 года (с изм. от 3 июня 1999 года). Указанная Конвенция, первой редакцией которой принято считать Бернскую конвенцию 1890 г. (Речь идет о Конвенции о железнодорожных перевозках грузов (МГК), путем многократных изменений и пересмотров приобрела сегодняшний вид в результате вступления в силу с 1 июля 2006 г. Вильнюсского протокола об изменениях Конвенции от 3 июня 1999 г. Последняя редакция Конвенции стала итогом деятельности Международного комитета железнодорожного права (CIT (Comite Internationale des Transport pas Chemnis de Fer) (франц.)), который на протяжении многих лет разрабатывал и согласовывал корректуры и дополнения в текст КОТИФ от 9 мая 1980 г.

Конвенция, официальными языками которой являются французский, немецкий и английский, является официальным международным договором, требующим ратификации для официального присоединения к нему. В отличие от СМГС, которое является межведомственным международным договором, в котором участвуют национальные железные дороги стран-участниц, страны – участницы КОТИФ составляют «Межправительственную организацию» (ОТИФ) – юридическое лицо со штаб-квартирой в г. Берне (Швейцария). ОТИФ имеет право заключать договоры, приобретать или отторгать любого вида имущества, обращаться с исками в суд и пр.

Конвенция кроме целей организации, общих положений, структуры и деятельности, финансов, порядка регулирования споров, процедур изменения Конвенции и заключительных положений содержит ряд Единых правил, предписания которых являются основными регуляторами отношений, связанных с международной железнодорожной перевозкой. Эти Правила оформлены как приложения к КОТИФ. Среди них применительно к предмету данного издания следует выделить:[64]

Приложение A – Единые правила к договору о международных перевозках пассажиров железнодорожным транспортом (ЦИВ);

Приложение B – Единые правила к договору о международных перевозках грузов железнодорожным транспортом (ЦИМ);

Приложение C – Регламент международной железнодорожной перевозки опасных грузов (РИД);

Приложение D – Единые правила к договору об использовании вагонов в международном железнодорожном сообщении (ЦУВ);

Приложение E – Единые правила к договору об использовании инфраструктуры в международном железнодорожном сообщении (ЦУИ) и др. [56]

В отличие от СМГС, где отношения по использованию подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры не регламентированы, а речь идет о различных видах услуг, оказываемых национальными железными дорогами, КОТИФ разделяет договорные отношения по перевозке грузов, по использованию вагонов, по использованию инфраструктуры. Это оправданно, так как виды этих договорных отношений и стороны указанных договоров различны.

2) TIF. Это двустороннее соглашение о международных железно- дорожных перевозках, известное как (TIF), в котором определяются условия функционирования сети между заинтересованными странами, правила транзитных процедур на любой территории.

3) Международная Конвенция по безопасным контейнерам (КБК). От имени Правительства СССР Конвенция подписана в Лондоне 23 августа 1973 г. Ратификационная грамота СССР сдана на хранение Генеральному Секретарю Межправительственной морской консультативной организации 24 августа 1976. Конвенция вступила в силу 6 сентября 1977 г. Настоящая Конвенция распространяется на новые и существующие контейнеры, используемые в международных перевозках, исключая контейнеры, специально предназначенные для воздушных перевозок.[64]

4) Международная конвенция об упрощении и согласовании таможенных режимов (Киотская конвенция) была заключена в Киото 1973 г. Основные цели Конвенции: осуществление программ, направленных на постоянное совершенствование и повышение эффективности таможенных правил и процедур; предсказуемость, последовательность и открытость при применении таможенных правил и процедур; предоставление

заинтересованным сторонам всей необходимой информации, относительно законов, нормативных правовых и административных актов по таможенному делу, таможенных правил и процедур; применение современных методов работы, таких как контроль на основе управления рисками и методов аудита и максимальное практическое использование информационных технологий; сотрудничество с другими национальными органами власти, таможенными службами других государств и торговыми сообществами, во всех случаях, где это необходимо; внедрение соответствующих международных стандартов; обеспечение беспрепятственного доступа заинтересованных сторон к процедурам рассмотрения в административном и судебном порядке.

заинтересованным сторонам всей необходимой информации, относительно законов, нормативных правовых и административных актов по таможенному делу, таможенных правил и процедур; применение современных методов работы, таких как контроль на основе управления рисками и методов аудита и максимальное практическое использование информационных технологий; сотрудничество с другими национальными органами власти, таможенными службами других государств и торговыми сообществами, во всех случаях, где это необходимо; внедрение соответствующих международных стандартов; обеспечение беспрепятственного доступа заинтересованных сторон к процедурам рассмотрения в административном и судебном порядке.Положения Конвенции сформулированы не в виде норм прямого действия, а в виде принципов, на основе которых национальное законодательство должно вырабатывать конкретные правила регулирования тех или иных процедур. Достижение поставленных целей авторы Конвенции видят в упрощении таможенных процедур в целях ускорения внешне- торгового товарооборота, содействия торговле и снятия необоснованных административных барьеров. Причем вся эта работа должна производиться в рамках постоянного, открытого и эффективного взаимодействия государства и бизнеса.

В соответствии с философией Конвенции таможенный контроль как способ обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства и соблюдения предписаний других подзаконных и нормативных актов должен осуществляться при максимальном облегчении условий и соблюдения интересов международной торговли. В связи с объективной ограниченностью ресурсов таможенной службы таможенный контроль должен ограничиваться минимумом, необходимым для достижения основных целей, и должен осуществляться на основе выборочности и при максимально возможном применении методов управления рисками. Таким образом, таможенные органы смогут использовать имеющиеся ресурсы с наибольшей эффективностью и смогут сосредоточить свои усилия на наиболее уязвимых операциях и поставках. Использование в этих целях систем анализа и управления рисками позволит таможенным органам, сосредоточить внимание на областях повышенного риска, повысить возможности выявления таможенных правонарушений, и в противовес этому позволит предоставить законопослушным участникам внешней торговли более благоприятные и щадящие условия.

5) Международная конвенция о транзитной торговле для стран, не имеющих выхода к морю (Нью-Йорк, 1965 год). Согласно данной Конвенции, государства, не имеющие морского берега, для того чтобы пользоваться свободой морей на равных правах с прибрежными государствами, должны иметь свободный доступ к морю. Для этой цели государства, расположенные между морем и государством, не имеющим морского берега, по общему соглашению с этим последним и в соответствии с существующими международными конвенциями предоставляют: a) государству, не имеющему морс- кого берега, на основе взаимности, свободный путь через свою территорию; б) судам, плавающим под флагом этого государства, на условиях равенства со своими судами или судами других государств, доступ к морским портам и использованию этих портов. [66]

Итак, выше кратко были рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регулирующие международные железнодорожные перевозки в Республике Мали. Перевозка грузов по железной дороге, осуществляется также с помощью документов, сопровождающих товары в международном транзите, основными из них являются: TIF и декларация о доставке. Tif является упрощенной декларацией для международного железнодорожного транзита и регулируется Конвенцией. Декларация о доставке- необходима для всех видов товаров, она сопровождает товар на протяжении всего пути его следования, в отгрузочной декларации указывается информация о характере товара, весе, имени грузополучателя, станции отправления. Отгрузочная декларация составляется в нескольких экземплярах, в том числе: для станции отправления, для отправителя, для контроля доходов, для выставления счетов, для сопровождения товара(в двух экз.).

Железные дороги Республики несут коллективную ответственность за весь маршрут. Существует презумпция ответственности за полную или частичную потерю, повреждение или задержку с момента получения товара до момента доставки. Таким образом, выше было рассмотрено правовое регулирование международных перевозок грузов по железной дороге и автомобильным транспортом Республики Мали. Согласно структуры работы, перейдем к анализу организации международных перевозок страны.

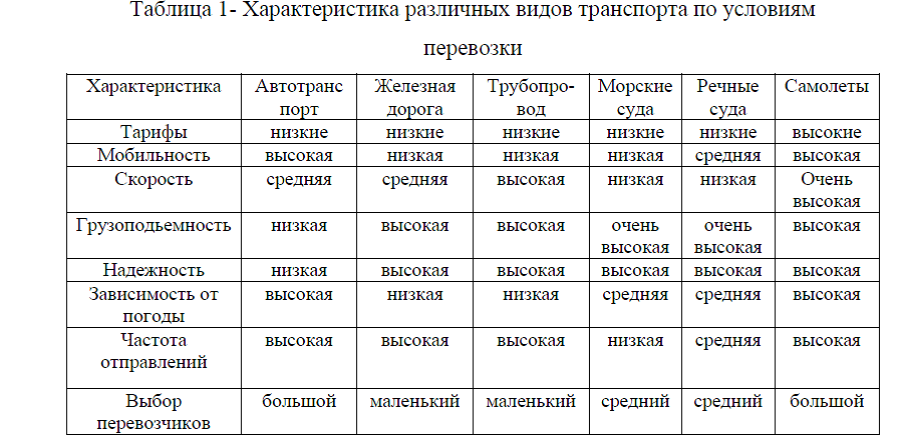

Приложение А. Плюсы и минусы транспортных средств

Приложение Б. Основные процессы, входящие в управление цепочками поставок

Приложение В. Основные стратегии управления цепями поставок

Диссертация на заказ без посредников, без предоплаты