ВКР: Развитие транспортных логистических систем в Мали

[collapse]

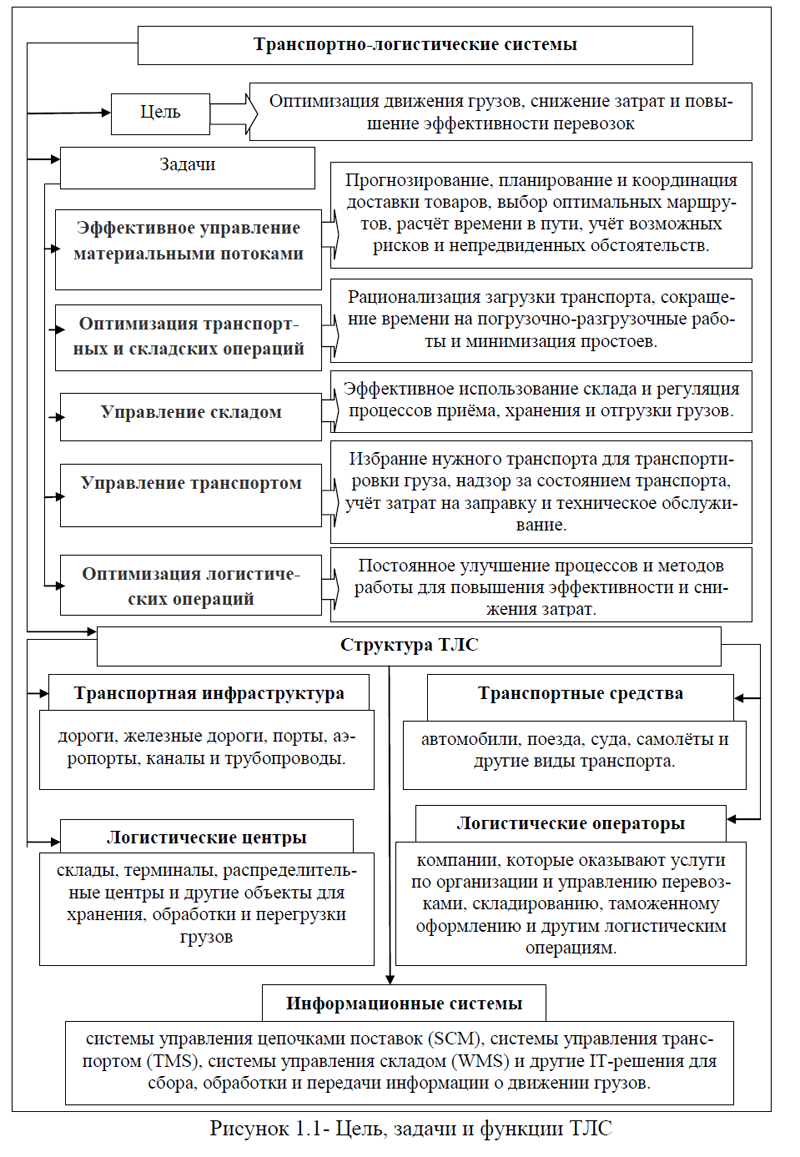

Транспортно-логистическая система (ТЛС) – это комплексная социально значимая система, которая является неотъемлемой частью современной цивилизации. Она обеспечивает глобальное перемещение товаров, услуг и информации, сочетая транспортные средства и логистическое управление. Иными словами, транспортно-логистические системы (ТЛС) – это комплексы, которые обеспечивают перемещение товаров, услуг и информации, сочетая транспортные средства и логистическое управление. Их цель – оптимизация движения грузов, снижение затрат и повышение эффективности перевозок. При этом, задачами транспортно-логистических систем являются: эффективное управление материальными потоками, оптимизация транспортных и складских операций, управление складом, управление транспортом, оптимизация логистических операций, рисунок 1.1. ТЛС включают: транспортную инфраструктуру, транспортные средства, логистические центры, информационные системы, логистических операторов, рисунок 1.1.

Основными функциями транспортно-логистических систем являются: а) отслеживание и мониторинг грузов; б) интеллектуальное планирование маршрутов; в) планирование перевозок и оптимизация ресурсов; г) анализ данных и отчётность.

ТЛС играют большую роль в современном мире: они способствуют формированию конкурентных преимуществ национальных экономик и отдельных регионов, оказывают влияние на политическую стабильность и социальное развитие государств. Транспортно-логистические системы могут включать в себя большое количество компаний, множество различных соединительных элементов и оказывать влияние на сотни тысяч перевозок по всему миру[62].

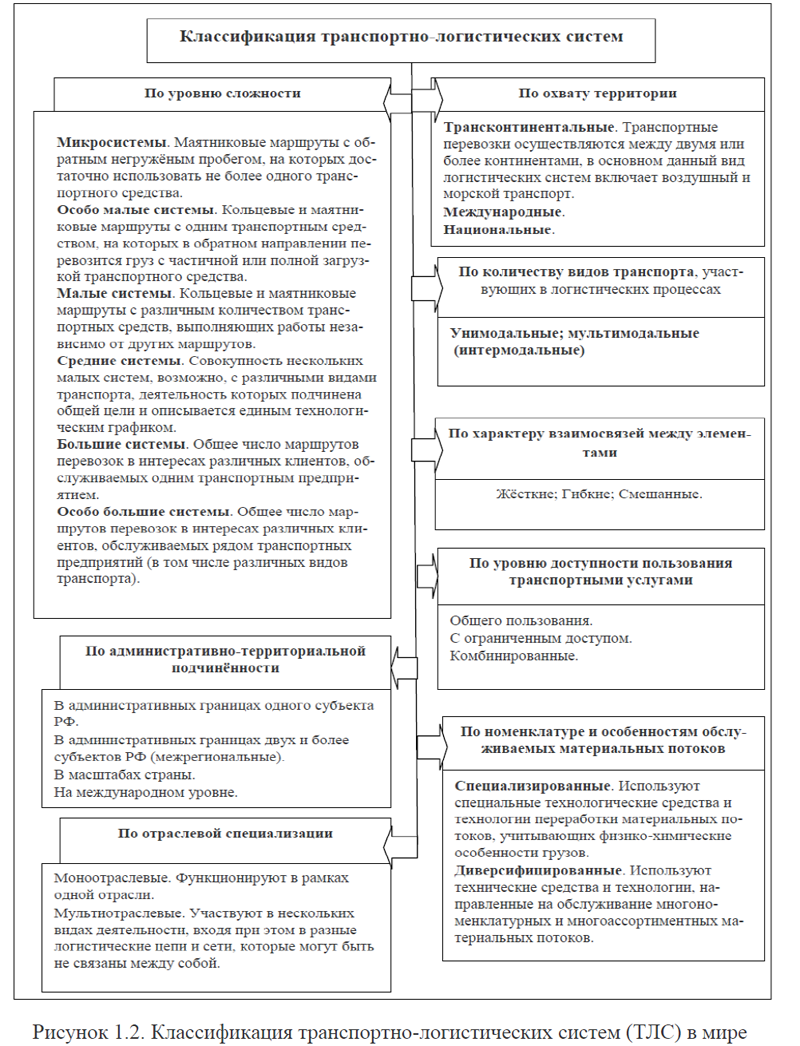

Транспортно-логистические системы (ТЛС) в мире классифицируются: по уровню сложности; по охвату территории, по количеству видов транспорта, по административно-территориальной подчинённости, по уровню доступности пользования транспортными услугами, по номенклатуре и особенностям обслуживаемых материальных потоков, по отраслевой специализации, по характеру взаимосвязей между элементами, рисунок 1.2[32].

Итак, выше было дано понятие и классификация транспортно-логистических систем в мире. Стоит отметить, что для организации транспортно-логистической системы высокого качества необходимо эффективное управление. В истории логистики существует немало примеров ошибок, которые, несмотря на свои катастрофические последствия, стали бесценным кладезем знаний и уроков для последующих поколений специалистов, компаний и даже государств.

Эти неудачи – словно болезненные, но необходимые этапы эволюции сложнейших систем снабжения, без которых невозможно было бы достичь нынешнего уровня эффективности и надежности. Рассмотрим несколько самых ярких и знаковых примеров срывов в логистике и цепочках поставок, а также проанализируем, какие уроки они преподали миру[22].

1) Крах северных конвоев во Второй мировой войне: уроки Арктики. Арктические конвои, которые являлись жизненно важным каналом поставок вооружения, техники и продовольствия по ленд-лизу из Великобритании и США в Советский Союз, столкнулись с беспрецедентными трудностями и потерями, став символом хрупкости и уязвимости логистических операций в условиях войны. Конвой PQ-17, отправленный в июле 1942 года, превратился в трагедию: после получения ложной разведывательной информации о выходе немецких линкоров, союзное командование приняло роковое решение рассеять конвой, что привело к уничтожению более двух третей судов – из 36 торговых судов до советских портов добрались лишь 11. Эта катастрофа не только подорвала снабжение советской армии в критический момент, но и продемонстрировала, насколько важна слаженность, защита и грамотное командование в логистике военного времени.

Причины неудачи были комплексными: недостаточная защита конвоя, особенно в открытом море, где суда становились легкой добычей для немецких под-водных лодок и авиации; низкая скорость из-за присутствия в составе старых и медленных судов, что увеличивало время нахождения в зоне риска; слабое вооружение торговых судов, зачастую оснащенных лишь одной пушкой и несколькими пулеметами, что делало их практически беззащитными; а также ошибки в командовании союзных флотов, которые поспешили рассеять конвой, лишив суда взаимной поддержки и защиты.

Этот трагический опыт стал уроком, который навсегда изменил подход к организации конвоев: было усилено вооружение и подготовка экипажей торговых судов, введена более жесткая координация и организация мощного эскорта, а также повышено внимание к планированию маршрутов и разведке противника. В результате последующие конвои стали значительно лучше защищены, что позволило сохранить жизненно важные поставки и повлияло на исход войны.

2) Ошибки в управлении логистикой на современном этапе: цена неверных расчетов. В бизнесе, где каждый час и каждый километр дороги влияют на прибыль, одной из самых частых и дорогостоящих ошибок остается неправильный расчет необходимого количества транспортных средств. Можно представить компанию, которая, стремясь обеспечить бесперебойные поставки, арендует слишком много грузовых автомобилей: часть из них простаивает без дела, создавая лишние расходы на аренду, топливо и заработную плату водителям, что превращается в «чёрную дыру» для бюджета. С другой стороны, если транспорта недостаточно, неизбежны срывы поставок, недовольство клиентов и потеря репутации, что в долгосрочной перспективе может стоить компании гораздо дороже.

Причины таких ошибок лежат в отсутствии четкого алгоритма планирования, недостаточной информации о габаритах и объёме грузов, а также неправильном распределении маршрутов и последовательности погрузки. Практика показывает, что до 50,0% проблем в планировании рейсов связаны именно с неверным расчетом транспорта. Вывод очевиден: автоматизация планирования, использование современных систем анализа данных и регулярный мониторинг эффективности — это не просто модные тренды, а жизненно необходимые инструменты для снижения из-держек и повышения качества логистики.

3) Неудачи в экспедировании грузов: невидимые ловушки документооборота. Ошибки в экспедировании грузов – это зачастую незаметные, но очень болезненные сбои, которые возникают из-за недостаточного контроля и проверки заявок. Логист, оформивший заявку и не отслеживающий её исполнение, рискует столкнуться с за-держками, отсутствием информации о статусе перевозки и, как следствие, срывающимися сроками. Некорректное оформление документов и маршрутов – отсутствие точных данных о времени и месте загрузки, особенностях груза – приводит к конфликтам с перевозчиками и клиентами, а также к финансовым потерям.

Ошибки в расчетах стоимости доставки, когда не учитываются детали мар-шрута или особенности разгрузки, и работа с необъективными сроками и формами оплаты создают дополнительные риски, включая финансовые споры и даже мошенничество. Все эти факторы снижают общую эффективность логистики, подрывают доверие и ухудшают отношения между всеми участниками цепочки поставок. Урок здесь прост, но непрост в исполнении: необходим строгий контроль, прозрачность и постоянная коммуникация, а также четкое и грамотное оформление всех заявок и документов, чтобы минимизировать риски и повысить надежность.

4) Крушение проекта «Мистраль» в России: цена стратегической зависимости. В 2014 году политические санкции и международные разногласия привели к тому, что Россия была вынуждена отказаться от контракта на поставку французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», что стало серьёзным ударом по военной логистике и стратегическому планированию. Эта неудача продемонстрировала, насколько опасна зависимость от зарубежных поставщиков в критически важных военных проектах.

Срыв сделки вызвал задержки в модернизации флота, дополнительные расходы на создание собственных аналогов и необходимость срочного поиска альтернативных решений, что значительно увеличило риски и затраты. Этот случай стал наглядным уроком, что стратегическая независимость в военной логистике — не просто желаемое качество, а ключевой фактор национальной безопасности и стабильности.

5) Современные риски цепочек поставок на фоне глобальных кризисов: уроки пандемии и дефицита. Глобальные кризисы последних лет, включая пандемию COVID-19 и дефицит полупроводников, выявили уязвимость даже самых продвину-тых и масштабных цепочек поставок. Узкие места в производстве и логистике при-водили к остановке заводов, задержкам в поставках и срывам контрактов, что в итоге оборачивалось огромными финансовыми потерями для компаний по всему миру.

Зависимость от ограниченного числа поставщиков и регионов, проблемы с таможенным оформлением, транспортом и складированием усугубляли ситуацию, создавая эффект домино. Те компании, которые не подготовились к таким шокам, понесли тяжелые убытки и были вынуждены пересматривать свои стратегии[22].

Из этого опыта выросли важнейшие уроки: диверсификация поставщиков и маршрутов, автоматизация мониторинга запасов и логистических процессов, а также гибкость и готовность к быстрому реагированию на изменения стали ключевыми факторами устойчивости.

Итак, для снижения неудач и возникновения ошибок в логистике, необходимо: а) планирование и автоматизация -как фундамент для снижения убытков и повышения эффективности перевозок, без которых невозможно обеспечить стабильность и конкурентоспособность; б) диверсификация маршрутов и поставщиков — надежный щит от внешних рисков, форс-мажоров и политических потрясений; в) тщательная проверка и контроль документации – залог предотвращения срывов, конфликтов и финансовых потерь; г) гибкость и адаптация к кризисам – способность быстро пере-страиваться и реагировать на глобальные изменения, сохраняя устойчивость бизнеса; д) стратегическая независимость в военной логистике – минимизация зависимости от внешних политических факторов и укрепление национальной безопасности.

Ошибки в логистике – это не просто неудачи, а важные уроки, которые раскрывают уязвимые места сложных систем и подталкивающие к их совершенствованию. Внимательное изучение этих провалов позволяет создавать более надежные, устойчивые и эффективные цепочки поставок, способные выдержать испытания временем и кризисами, обеспечивая стабильность и развитие в самых сложных условиях. В продолжении темы перейдем к рассмотрению современного состояния ТЛС , а также изучению формирования научных подходов и школ ТЛС в следующем параграфе.

ВКР: Развитие транспортных логистических систем в Мали

[collapse]

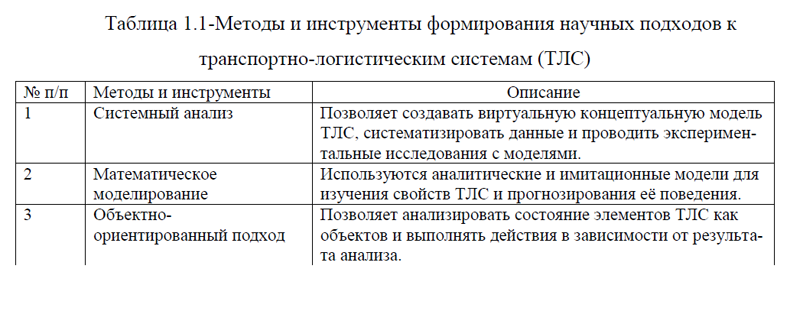

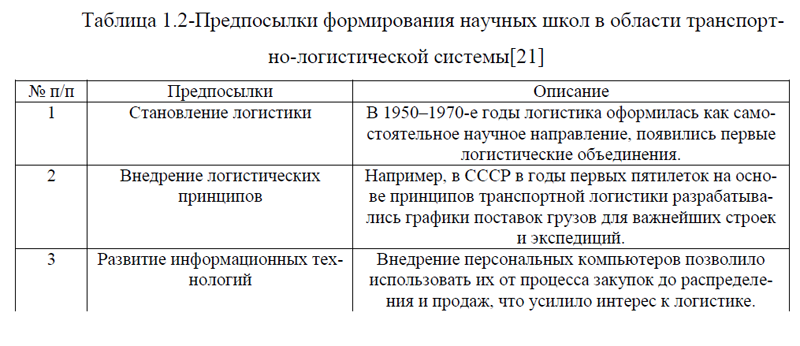

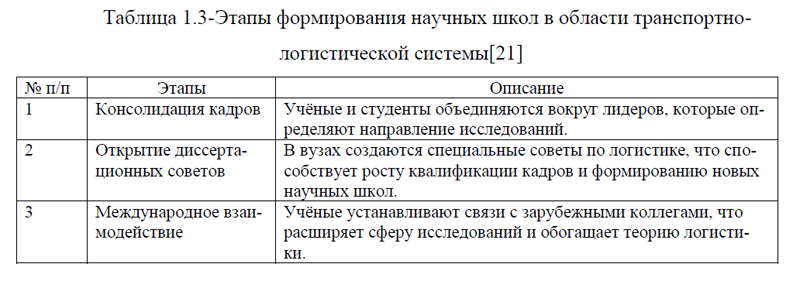

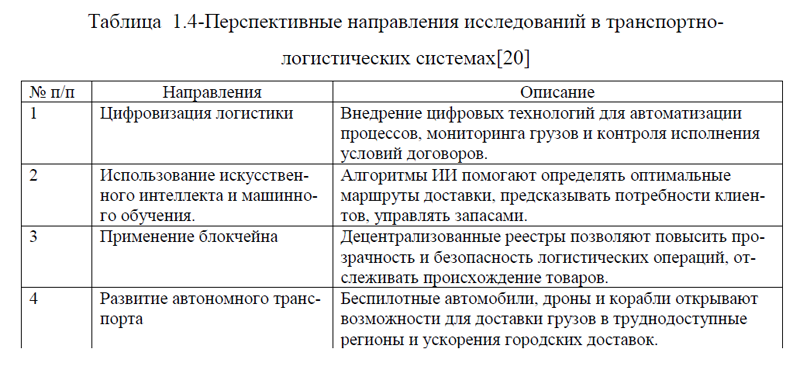

Приложение 1. Методы оценки транспортно-логистических систем. Факторы эффективности ТЛС. Основные этапы формирования научных подходов к транспортно-логистическим системам (ТЛС)

[collapse]

Приложение 2. Основные операторы мобильной связи в Мали

[collapse]

Приложение 3. Список стран по инициативе «Один пояс, один путь»

[collapse]

Приложение 4. Развитие передовых информационных технологий (ИКТ) в Африке

[collapse]

Приложение 5. Тенденции использования высоких технологий, которые определяют будущее транспортной логистики

[collapse]